はじめに

3月12日、エストニア共和国のマルクス・ツァフクナ(Margus Tsahkna)外相は日本国際問題研究所にて、「自由な世界のために」と題して講演を行った。ツァフクナ外相はウクライナ支援、ルールに基づく国際秩序の擁護の重要性を語り、各国へのウクライナに対する協力を呼びかけた。

講演の中で強調されたのは、「歴史的経験」がエストニアに大きな影響を与えている、という点であった。例えばツァフクナ外相は自国の安全保障に関し、「1991年の独立回復後、我々は2つの教訓を得た。我々は必ず反撃する。そして、二度と一人にはならない。」1と述べ、防衛能力の確保、またNATOやEUといった国際機構を重視する姿勢を示している。

それではエストニア安全保障の背景にある「歴史的経験」とは何か。それはツァフクナ外相の発言からもうかがえるように、2つの教訓を得るに至った1991年のエストニアの独立回復の前提、つまり第二次世界大戦における独立喪失である。本稿ではエストニアという国家の独立とその喪失について、ごく簡単にではあるが振り返ってみたい。

1.エストニア民族の誕生と帝国内自治

そもそも「エストニア」という民族国家の形成に先立って、「エストニア人 (eestlane)」という民族意識が生まれるのは19世紀のことであった。現在のエストニアに当たる地域は長らくデンマーク、ドイツ騎士団、スウェーデン、ロシアといった諸勢力の支配下におかれてきた。ロシア帝国時代、移動の自由を持たない農奴としてこの地域に住んでいたエストニア語系住民は,領主として都市に住むバルト・ドイツ人と対比され、エストニア語で「国の民(maarahvas)」と呼ばれていた。

1810年代になると、現在のエストニア北半分に相当するエストラント、そしてエストニア南半分とラトビア北半分に相当するリーフラントで農奴解放が実施され、人口の流動化に伴う都市人口の増加や教育制度の整備、技術発展が進んだ。このような近代化の進展はエストニア民族主義の高まりに繋がっていくが、その動きを支えたのは、1632年にリーフラントの都市タルトに設置されたタルト大学であった。

エストニア民族主義の象徴的役割を担ったのはエストニア語であり、これに対する関心が高まったのは1820年頃であった。聖書の翻訳や礼拝に用いるエストニア語と、「国の民」が用いるエストニア語の相違を認識したバルト・ドイツ人聖職者によってエストニア語研究が開始され、辞書の編纂やエストニア語の表記法の改革が行われた。

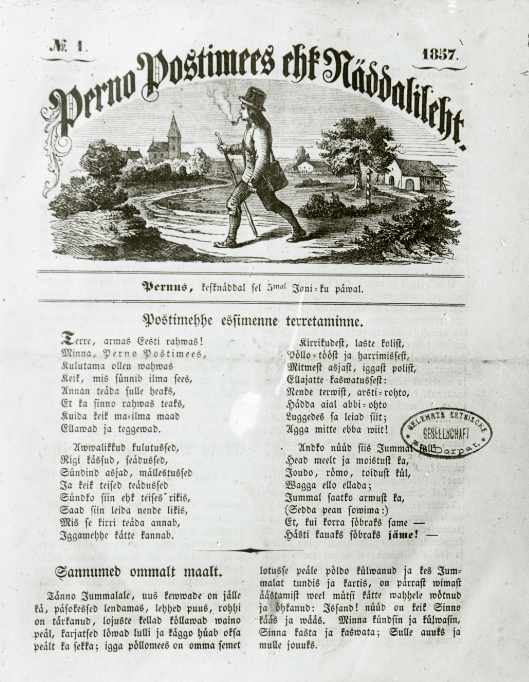

この動きに参加したのが、タルト大学で教育を受けたエストニア語系の知識人であった。1820年頃の詩の執筆に始まり、1850年代になると世俗的な読み物、戯曲、新聞の出版や叙事詩の編纂が盛んになった。これらの動きが学校教育の普及による識字率の向上と合わさり、エストニア語系住民の「エストニア人」意識が高まっていくこととなった2。1857年に創刊されたエストニア初の週刊新聞『ペルノ・ポスティメース(Perno Postimees)』では、「国の民」に代わって「エストニア人」という言葉が初めて使われたが、このことは、この時期におけるエストニア民族主義の高まりを示している。またエストラント・リーフラントにまたがるエストニア人の居住地域が「エストニア」として意識されはじめたのもこの頃である。

『ペルノ・ポスティメース』の創刊号3

とはいえ、この動きが直ちに「エストニア」という国の成立をもたらしたわけではない。知識人たちが当初目標としていたのはロシア帝国内でのバルト・ドイツ人支配を前提としたエストニア民族の存続であった。急進的な立場をとる知識人も、バルト・ドイツ人支配からのエストニア人解放に目標を定めており、その達成のため、ロシア帝国に期待を寄せていた。

2.帝国内自治から独立へ

以上の状況は第一次世界大戦の勃発後、2度にわたるロシア革命によって変化した。1917年のロシア二月革命で帝政が倒れ、臨時政府が成立すると、エストニア人の居住地域に沿ったエストニア県が新たな行政単位として設定された。エストニア県ではエストニア人による地方議会が成立し、いよいよ自治が始まったかに思えた。しかし、同年のロシア十一月革命、ボリシェヴィキの権力奪取と革命委員会の成立に伴い、1年にも満たず地方議会は強制的に解散に追い込まれてしまう。議会は新たに救済委員会を設置して権力を移譲し、自治確保へ望みをつないだ。

1918年2月、ドイツ軍がエストニアに侵攻すると、ボリシェヴィキはタリンから撤退する。支配に僅かな空白の期間が生まれたその機をとらえ、救済委員会は1918年2月24日、エストニア共和国の独立を宣言した。今日の独立記念日はこの出来事が由来となっている。独立を宣言した翌日の25日にドイツ軍はエストニアを占領、その後バルト地域の施政権を獲得すると、民族運動は抑圧されることとなった。

転機となったのは第一次世界大戦の終了であった。ドイツの敗北に伴って、エストニア共和国臨時政府が速やかに再建されたのである。しかし、政府は直ちに問題に直面する。すなわちドイツ敗北後もなお存在するドイツ側「義勇軍」、ソヴィエト=ロシアの支援を受け、エストニアでのボリシェヴィキ政権樹立を目指す「赤軍」への対処であった。1918年末に赤軍の進軍によって始まった一連の戦いは「独立戦争(Vabadussõda)」と呼ばれる4。

「独立戦争」期に用いられた装甲列車5

当初赤軍は兵力で優位に立ち、一時はタリン以外のエストニア全域を掌握して革命政権の樹立を宣言した。すると、ボリシェヴィキ政権の拡大を食い止めたいイギリス海軍は政府を支援し、フィンランドからの義勇兵も政府側に加わった。その後、赤軍を政府側が押し返すと、今度はドイツ人国家の形成をもくろむ義勇軍が攻勢をかけた。最終的に政府は義勇軍を下し、1920年、ソヴィエト=ロシアとの間にタルト条約を締結、ようやくエストニアはロシアからの独立を達成することとなる。

3.エストニアにおける2つの「失敗」と独立の喪失

新しく成立したエストニアにおいては、いかにして自国の存立を維持するかが課題であった。ロシア、ドイツという大国に挟まれたエストニアでは、これらの国々からの攻勢に対応できる体制を作ることが必要とされた。

エストニアはこの課題に対し、フィンランド・ラトビア・リトアニア・ポーランドとの5か国での安全保障協力によって応えようとした。しかし、フィンランドは他4か国の紛争に巻き込まれる不安を考慮して北欧諸国に接近、ポーランドとリトアニアは領土問題をめぐり緊張関係にあった。結局、この試みは1923年のエストニア・ラトビア間の限定的な協力に帰結した。

その後、1934年のドイツ・ポーランド不可侵条約の締結で危機感を強めたリトアニアがエストニア・ラトビアに接近、バルト三国協商が成立する。しかしバルト三国協商は有効な枠組みとはならなかった。ソ連を脅威と見るエストニア、ソ連・ドイツ双方を警戒するラトビア、そしてポーランドと対立し、ソ連からの支援を受けるリトアニアの三者が、安全保障協力を円滑に行うことは難しかったのである。エストニアは自国を守る多国間安全保障協力体制の形成に失敗した。

1930年代後半に入ると、ドイツやイタリアの拡大によって、ヨーロッパの緊張は高まっていく。エストニアはそのような緊張の高まりの中、1938年12月に中立宣言を行ったが、その目的は今後発生するであろう紛争、つまり第二次世界大戦の局外に立ち、国家の存立を維持することにあった。

しかし、エストニアの願いは叶わなかった。ドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が勃発すると、1939年9月、ソ連はエストニアへの陸海空軍の駐留を要求した。エストニアは内政不干渉の保証は得たものの、この要求に屈することとなってしまったのである。背景には、ソ連の要求に先立って8月に成立した独ソ不可侵条約があった。本条約の付属秘密議定書で、エストニアはソ連の勢力圏下に入ることが定められていたのであった6。

1940年になるとソ連の要求は拡大し、駐留軍の増員と親ソ政権の樹立を求めるようになった。ソ連による全面攻撃の姿勢が示される中でエストニアがこれを受け入れると、共産主義者が示威行動を実施、政権を奪取した。その後、7月には選挙が行われたが、政府が認めた候補者以外、すなわち共産党候補者以外の立候補が事実上不可能であった。この選挙では投票数の操作なども行われ、これによって成立した「議会」はソ連への加盟を申請、エストニアはソ連に編入されることとなった。

おわりに

かくして、エストニアはその独立を喪失することとなった。その後の独ソ戦に伴って、この地の支配者はドイツ、そして再びソ連へ移り変わった。エストニアの人々はそのような変化に否応なしに巻き込まれ、翻弄されていく。ソ連支配下のテロルでは、老若男女を問わず、多数の人々が強制連行された。独ソ戦においてはドイツ側・ソ連側部隊双方において、エストニア人が志願し、あるいは徴兵され、戦場で戦った。ナチ・ドイツによる占領下、ドイツ人によるユダヤ人虐殺の指令に従わざるを得なかった者もいた。そしてソ連による再占領後、独立回復に向けたゲリラ活動が起こる中で、この活動の鎮圧を求める人々もいた。支配者の移り変わる過程で多くの難民が生まれ、国外への脱出を強いられた。以上の歴史的経験を踏まえたエストニアの安全保障における教訓、すなわち安全保障体制形成・中立の失敗による独立喪失への反省が、エストニアの安全保障の背景に存在するのである。

独立喪失とその後の経過に関する歴史認識は今なおエストニアにおいて、またエストニア一国を越え、「記憶の戦争」とも呼ばれるほどの激しい対立の渦中にある。独立の喪失、その後のドイツ・ソ連による支配を、「全体主義国家による占領の継続」と認識するのか、あるいは「エストニアのナチ・ドイツからの解放」と認識するのか、の対立である。

そしてこのような歴史認識の対立は、今日の安全保障にも影響を及ぼしている。2022年のウクライナ戦争勃発後、ロシア国境沿いにあり、ロシア語話者・ロシア国籍者が多数居住する都市ナルヴァからソ連戦車の記念碑が撤去されたが、カヤ・カッラス(Kaja Kallas)首相は記念碑撤去の目的について、「我々はロシアに対し、エストニア国内の平和を妨げるために過去を利用する機会を与えない」7と直截に述べている。ロシアがウクライナへの侵攻の正当化に「脱ナチ化」の言説を用いたことを踏まえれば、以上の例はエストニアにおいて、歴史認識の対立が切迫した安全保障上の問題につながり得る、と認識されていることを示している。ウクライナ戦争が続く中で、歴史認識を巡る対立にエストニアがどのように取り組んでいくのかが注目される。

末尾となるが、東京大学大学院人文社会系研究科にて教授を務められた松村一登氏、またタルト大学のエネ・セラルト(Ene Selart)氏に、著者の草稿について詳細なコメントやご提案をいただいた。心より御礼申し上げたい。

【主要参考文献】

アンドレス・カセカンプ著、小森宏美、重松尚訳『バルト三国の歴史:エストニア・ラトヴィア・リトアニア 石器時代から現在まで』明石書店、2015年。

大中真「エストニアの独立:独立戦争の勝利と国際社会からの承認」小森宏美編著『エストニアを知るための59章』明石書店、2012年、102-106頁。

小森宏美『エストニアの政治と歴史認識』三元社、2009年。

小森宏美「エストニア:NATO最東端の国の安全保障環境」広瀬佳一編著『NATO(北大西洋条約機構)を知るための71章』明石書店、2023年、292-296頁。

小森宏美、橋本伸也『バルト諸国の歴史と現在』東洋書店、2002年。

白井明子「民族覚醒の時代とエストニア語:ヤンセン、フルト、ヤコプソン」小森宏美編著『エストニアを知るための59章』明石書店、2012年、77-80頁。

中井遼『デモクラシーと民族問題:中東欧・バルト諸国の比較政治分析』勁草書房、2015年。

中井遼「バルト三国の情報安全保障とロシアの影響力工作:世論・メディア・ロシア語系住民・歴史認識問題」『ROLES REPORT』 19号、2022年。

橋本伸也『記憶の政治-ヨーロッパの歴史認識紛争』岩波書店、2016年。

Raun, Toivo U., Estonia and the Estonians: Updated Second Edition, (Stanford: Hoover Institution Press, 2002).