はじめに

世界最強の国家はどこだろうか。おそらく、大多数の人間がアメリカだと答えるだろう。グローバルな最強国たる地位を利用して、アメリカは世界中のさまざまな事象に関与し、そしてその結末を左右してきた。その影響力の源泉は今や世界中に張り巡らされた軍事同盟網にある。アメリカに比肩するほど軍事力、経済力を有する国家は存在しないため、その同盟国は必然的にアメリカと比べれば小国となる。このような軍事力・経済力において同盟国間で明らかな非対称性が存在する同盟を非対称同盟(asymmetric alliance)と呼び、対照的な同盟よりもその継続性は長いという傾向があるi。

しかし、アメリカの同盟の歴史を紐解けば、同盟国との間でさまざまな軋轢が生じており、時には関係改善のための外交交渉が失敗し、解体してしまった事例もある。1984年から86年にかけて発生したニュージーランドへの核兵器搭載艦船寄港をめぐる、同国とアメリカとの一連の交渉とニュージーランドによるオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ安全保障条約(以下、ANZUS条約と呼ぶ)からの脱退―この一連の交渉過程はANZUS危機と呼ばれる―はその好例であろう。言うまでもないことだが、凋落の兆しが見え始めていた1980年代のアメリカであっても世界最強の地位は変わらず、ニュージーランドという僻地の小国を自国の意に沿わせることは赤子の手をひねるようなものだったはずである。それにもかかわらずアメリカはニュージーランドを自国が望む同盟政策に誘導・強制することはできなかった。一体なぜなのか。

本稿はこの事例を考察することでアメリカが同盟内交渉において失敗する条件を探索する。やや結論を先取りして述べれば、アメリカ政府はニュージーランドに経済制裁を含む強制力のある手段に有効性を見出していたものの、それによって盟主としての自国の評判(reputation)が傷つくことを恐れており、実行できなかったii。ニュージーランドを脅すことは他の同盟国に小国をいじめる悪い大国というイメージを醸成し、自国を窮地に追いやるとアメリカ政府当局者は恐れていた。一方で、ニュージーランド政府の核積載艦船寄港拒否を認めれば、他の同盟国にも核積載艦船の寄港を拒否する大義名分を与えてしまう。このジレンマに囚われたアメリカ政府はニュージーランド政府に曖昧な政策を取る。その対応を見たニュージーランド側は反核キャンペーンを続けてしまう。ニュージーランドの同盟国としての信頼性を見失ったアメリカ政府はついにニュージーランドをANZUS条約から追放することを選ぶ。この結末は、ニュージーランド政府の反核政策のみならず、同盟国からどう見られるかということを恐れたアメリカ政府の曖昧な態度にも起因する。そこからは、時としてアメリカは恫喝を含む強制力のある手段を用いることも同盟管理のためには必要であることが示唆される。それでは、まずこの事例の背景を概観することから本稿を始めることにしようiii。

1.ニュージーランドとアメリカにとってのANZUS条約

ANZUS条約は1951年に創設されたアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドを加盟国とする多国間軍事同盟である。当初の設置理由としては日本の再軍備を恐れたオーストラリアとニュージーランドの安全を保証するためだったが次第に反共同盟としての色合いが濃くなっていった。そして、ANZUS条約を理由にオーストラリアとニュージーランドはベトナム戦争にも参加しているiv。同条約はニュージーランドという小国にとっては対外防衛の生命線だった。すなわち、ニュージーランドは同条約の加盟国として定期的に米国、オーストラリアとの軍事演習に参加し、米国から安価に武器供与も受けられる関係にあった。また、何よりニュージーランドが何かしらの脅威にさらされた場合は米国とオーストラリアが同国を共同防衛するという確約がANZUS条約第2条によって与えられていた。

とはいえ、ニュージーランドを脅かすような安全保障上の脅威が存在するのかという疑問も生じよう。したがって、ANZUS条約に留まる戦略的理由がないニュージーランドが米国との交渉を途絶し、同条約から脱退するのは必然であったと。確かに、南半球の辺境に位置するニュージーランドを積極的に侵略しようとする外部勢力が存在すると考えることはあまり現実的ではないだろう。しかし、この状況はANZUS条約締結以降も不変だったのであり、なぜ1980年代にニュージーランドとアメリカの間で危機が生じ、その外交交渉が失敗したのかを必ずしも説明しない。さらに、1980年代においてはソ連がベトナムからカムラン湾沿岸にある海上基地を租借し、南太平洋地域への軍事プレゼンスの投射能力を拡大していた。そのことを受けたニュージーランドでは、後に反核政策を展開することになる労働党でさえもANZUS条約をニュージーランドの国防上、必要不可欠な防衛政策の一つとして見做していた。

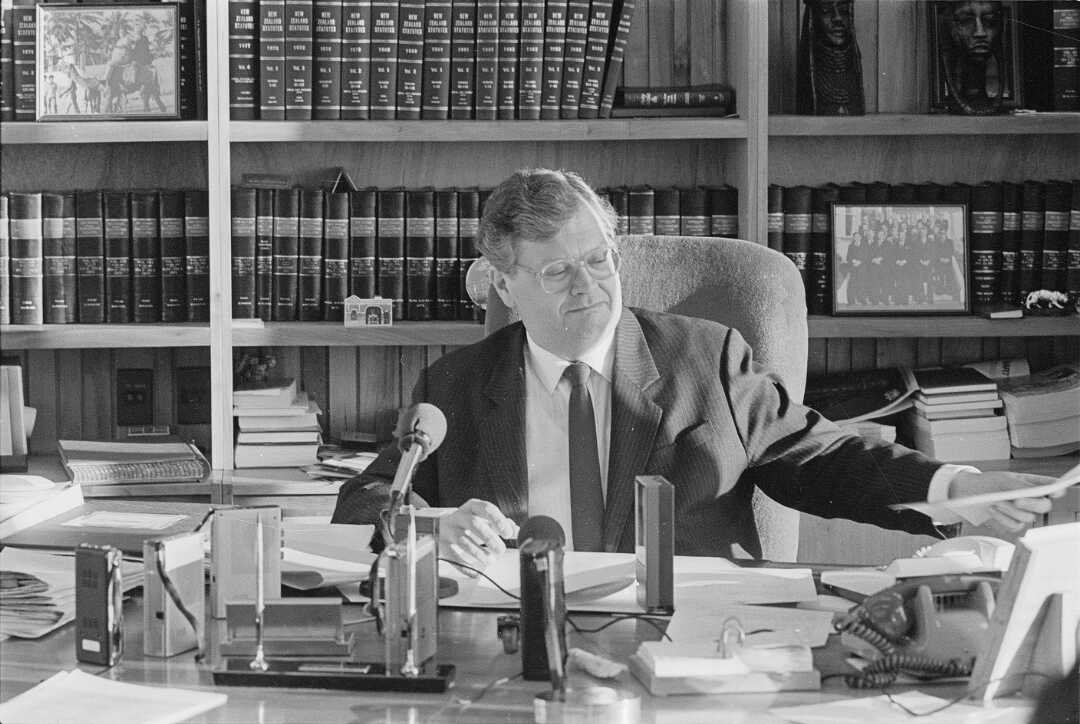

議会首相執務室でのデイビッド・ロンギ首相(1986年7月)v

1984年7月の選挙で大勝したデイビッド・ロンギ(David Lange)労働党党首によって組閣された新政権は、アメリカを含むあらゆる外国の核積載艦船の寄港を禁止する意思を表明した。この核搭載艦船の寄港拒否は反核政策(Nuclear Free Policy)と呼ばれる核兵器反対政策の一部で、他にも南太平洋地域での非核地帯の設置や核物質の海洋投棄を違法化する方針も含まれていたvi。こうしたニュージーランド政府の反核兵器政策は1966年より行われていたフランスのムルロア環礁沖での核実験に端を発する。ムルロア環礁はニュージーランドからは直線距離にして4000キロも離れたフランス領ポリネシアに位置しているが、それでもなお、南太平洋という同国がその一員として認識していた地域で核が持ち込まれ、あまつさえ水爆実験が行われていることは耐え難い恐怖だった。

1972年に首相に就任したノーマン・カーク(Norman Kirk)はムルロア環礁で核実験を繰り返すフランスに対して2隻のフリーゲート艦を派遣して妨害行為を行ったり、オーストラリアとともに同国を国際司法裁判所に提訴したりするなどフランスの核兵器の運用に対する反意を明確化させたが、核積載艦船の寄港については触れることはなかったのでアメリカ政府と対立することはなかった。しかし、ロンギ政権はカーク政権に比べてより厳格な方針を取り、ニュージーランドの領土、領海にあらゆる国の核兵器が搬入されることを禁止し、また、南太平洋の特定地域(のちにこれは南太平洋非核地帯として条約化される)を非核化することを宣言したvii。

一方、アメリカにとって日本、フィリピン、韓国との安保条約に匹敵するほどの戦略的重要性は持っていなかったものの、この危機によってニュージーランドは特段着目されるようになる。その理由は、ニュージーランドの反核政策が他国に波及し、追随した他の同盟国も核搭載船の寄港を拒否するかもしれず、その結果、アメリカ政府が堅持してきた「肯定も否定もしない」(Neither Confirm Nor Deny / NCND)政策の前提が崩されることを危惧したためであった。NCNDとは文字通り、アメリカ政府が自国の核兵器が特定の国家に搬入していることを肯定も否定もしない政策であるviii。これによって、核兵器の所在について不確実性が生まれる。その結果、敵対国―それは主にソ連であるが―は自らに向けられているアメリカの核がどこかに存在すると知りながらも、どこにあるのかはわからないという恐怖に晒されることになる。つまり、それは同盟国内の核配備を明かさずとも運用できる核抑止体制であった。だが、その安定的運用には同盟国もまた自国に存在し得るアメリカの核を肯定も否定もしないことが不可欠だった。ニュージーランドのみならず他の同盟国も共鳴し始めればたちまちNCND体制は崩壊するだろう。ロンギ政権の反核政策はアメリカのグローバルなNCND体制の根底を崩しかねない危険性を孕んでいたであり、戦略的重要性が低いニュージーランドであってもアメリカ政府は等閑視できなかったのである。

アメリカ政府はNCND体制を維持するため、核搭載艦船の寄港をANZUSの盟邦が負うべき不可欠な義務として認識していた。ANZUS条約では第2条にて同盟国の「継続的かつ効果的な自助及び相互援助」を規定しており、アメリカ政府は同盟国によって核積載艦船の寄港を受け入れることは同条に沿う義務であるとみなしていた。もちろん、アメリカ政府はニュージーランドに核積載艦船が寄港すること自体に戦略的な価値を見出していたのではない。あくまで、寄港が拒否されていないという状態を維持したいがために、核搭載船の寄港をANZUSの盟邦に義務付けたのだった。

2.同盟内交渉の経緯

1984年7月、ロンギ政権が反核政策を宣言するとすぐさまアメリカ国務省は抗議文書を送付した。そこにはニュージーランド政府による核兵器積載艦船の寄港拒否は「ANZUS条約第2条に違反する」と述べられており、既述したNCND体制が崩壊しかねないので、ニュージーランド側に寄港拒否を取り下げなければならいと書かれていた。だが、ここで注目されるべきは、アメリカ政府はロンギ政権に対して強圧的と受け取られるような文言は意図的に避けていたという事実である。当時の国務長官であったジョージ・シュルツ(George Shultz)は同月、定例のANZUS評議会(ANZUS Council)がウェリントンで開かれた際にロンギと会談し、こう述べている。「この軍事同盟に何が起ころうとも、我々の友好的関係は続くのだ」。さらにシュルツはアメリカ政府が報復措置として軍事支援の減少や防衛コミットメントの破棄、またアメリカの市場に大きく依存していたニュージーランドが当時もっとも恐れていた経済制裁を行うことはしないと約束した。そして、最後にシュルツは翌年の2月にアメリカより艦船がニュージーランドに寄港するのでそれを受け入れるように調整してほしい旨をロンギに伝えた。

なぜ、シュルツはこの時、制裁措置を示唆することを避けたのだろうか。その背後にはアメリカ政府が他の同盟国からの評判を考慮するあまり強圧的な手段に頼ることができなかったという事情があった。この時、アメリカ政府内部ではニュージーランドにどのような対応を取るべきかについて主要省で意見が分かれていた。米国防総省はニュージーランドとの軍事協力関係を破棄、つまりはANZUS条約からニュージーランドを脱退させることを主張した。米国務省は二派に分かれており、ニュージーランドに経済制裁を課すことで同国の反核政策を断念させることを主張する強硬派グループとそうした制裁措置を課すことはせず対話を続けていくべきだとする穏健派グループが存在していた。とくに、穏健派グループが恐れていたのはニュージーランドに対する脅しと受け取られるような行動が同国内の親米世論に悪影響を与え、また、日本やオーストラリアといった周辺同盟国の反米世論をも刺激することだったix。国務長官であるシュルツは穏健派グループの筆頭格であり、彼のイニシアチブによってアメリカ政府がロンギ政権に対して取るべき当面の対応は制裁措置を避け、核積載艦船を受け入れるよう説得するというものになった。

1984年12月、アメリカ政府は翌年2月にウェリントンに寄港予定の艦船の詳細をニュージーランドに非公式に伝えた。艦船はUSSブキャナン(USS Buchanan)。チャールズ・F・アダムズ級ミサイル駆逐艦で核兵器を積載することはできたが、艦体の老朽化から事実上はほぼ不可能であった。ゆえに、アメリカ側としてはNCND体制を否定しない瀬戸際のラインでニュージーランドの要求にも応えようとしたうえでの寄港提案であった。実際のところ、ロンギも7月の時点ではシュルツから核艦船寄港の話を受けた際、それに応じられるよう政府内を調整すると述べており、12月の非公式通達の際にも強い反意を見せることはなかった。しかし、翌年2月、まさにブキャナンが寄港する間際になって、ロンギ政権は同船の寄港を拒否する閣議決定をする。

この時のロンギ政権の内情を端的に示す資料は発見されていない。しかし、シュルツが7月のウェリントン会合で制裁措置の可能性を否定したことで、ロンギを始め、労働党政権の閣僚各人にアメリカ政府は反核政策を堅持してもニュージーランドに制裁はしないだろうという、期待が形成されていたのは確かである。「アメリカは制裁や制裁の脅しによって自らの(寛大な盟主としての)評判を崩すような真似はしないだろう」と、ウェリントン会合後のロンギは自身の回顧録の中で振り返っている。また、ロンギの閣僚もアメリカ政府がニュージーランド側に制裁措置をちらつかせるとニュージーランド国内に反米感情を巻き起こしかねないために、そのようなことはしないだろうと予想していた。つまり、シュルツが与えた制裁措置回避の確約はニュージーランド側をしてブキャナンの寄港提案を拒否してもアメリカ政府は報復、制裁はしてこないだろうという楽観的予測を成り立たせてしまったのである。

当然のことながら、ニュージーランド側がブキャナンの寄港を受け入れるだろうと期待していたワシントンには衝撃が走る。米国議会では、ニュージーランドに対してANZUS条約で保証された防衛コミットメントを破棄したり、経済制裁を課すべきだという声が無党派に上がった。この際のガイ・モリナリ(Guy Molinari)下院議員(共和党、ニューヨーク州)の発言は象徴的である。「我々は同盟国によるこのような対応に寛大になる必要はない...(核艦船の寄港拒否を許せば)他国もそれに追随し、ひいては我々の世界へのコミットメントは維持できなくなる」x。このような懸念はシュルツ他、国務省の穏健派にも共有されるところとなった。しかし、一方で彼らは議会が求めるような苛烈な措置をもってニュージーランド政府に臨むことは避けようとした。これは、そのような措置は前述のニュージーランド国内の反米感情を醸成し、また、同盟国にも小国を虐げている大国というイメージを作ってしまうという懸念から生じていた。最終的に、米国政府が決定した対応はニュージーランドとの定例的な軍事会合の中断や情報共有の停止といった軍事協力における低水準化だった。

しかし、これらの措置はニュージーランドにそれほどの深刻な被害をもたらすことはなかった。同国はオーストラリアを通してアメリカ政府から提供される情報にアクセスすることができたし、ソ連の行動に関する情報は引き続きアメリカ政府から入手することができた。そして、何より、同政府はニュージーランドに対する防衛義務を維持し、経済制裁も避けたのである。ニュージーランド総理府長官であったジェラルド・ヘンスリー(Gerald Hensley)によれば、ウェリントンでアメリカ側の対応を告知されたロンギは安堵し、シュルツの前年7月の確約通り、その対応が非常に自制されたものであることを確信したという。これ以降、ニュージーランド政府がアメリカの核兵器を批判する行動を取り、それに対して抗議しながらも報復措置を自制するという構図が1年ほど続くことになる。

ANZUS危機を風刺したイラスト(1985年8月)xi

1986年8月、2年ほど続いた交渉はついに終焉を迎える。その契機は前年12月、ロンギ政権がニュージーランド国内への核兵器の持ち込み禁止を含む反核法案を議会に提出したことであった。同法案が可決されれば、核艦船の寄港はニュージーランドの国内法的には不可能になり、状況は不可逆的となる。再三の抗議にもかかわらず同法案を提出したニュージーランド政府にアメリカ政府は失望し、そして交渉による妥結は不可能であると判断した。86年3月、アメリカ政府はニュージーランド側との交渉が同年7月までに妥結しない場合は、この交渉を終わらせるための措置を取ると決定した。その後、同年6月にマニラで開かれたASEAN拡大外相会議に参加したロンギとシュルツは事態の改善について話し合うも相変わらず双方が自身の立場を表明するだけに終わる。シュルツは去り際に、ロンギに次のアメリカ側の対応は8月に予定されているANZUSの定例会議で表明すると述べた。8月、その定例会議で明かされたのはアメリカおよびオーストラリアはニュージーランドを公式にANZUS条約の加盟国から外し、防衛義務も中断するというものだった。

なぜ、ここにきてアメリカ政府はニュージーランドをANZUS条約から脱退させたのか。ニュージーランドの戦略的重要性がもともと低かったというのも要因ではあろうが、それだけでは2年間の交渉の末にニュージーランドをANZUS条約から脱退させたことは説明できない。ここにはいくつかの要因が考えられる。第一に、ソ連との軍縮交渉に臨みつつもアメリカ政府は核による対ソ抑止力と交渉力を維持しておきたかった。1980年代半ばは冷戦構造が大きく変容した時期であった。たとえば、1986年11月、ロナルド・レーガン(Ronald Reagan)政権はミハイル・ゴルバチョフ(Michael Gorbachev)書記長と「米・ソ首脳会談共同発表」の中で、両国が核軍縮に向けて交渉を進めていくことに合意するなど、後の中距離核戦力削減条約の締結につながる重要な布石を打っていた。だが、一方で、同政府はソ連を十分に信頼していたわけではなく、西側の抑止力と軍縮への交渉力を確保するため、NCND(核の有無を明言しない)政策を維持したかった。そのため、この方針に反するニュージーランド政府の政策をやはり容認することはできなかったのであろう。第二に、アメリカ政府はすでに2年間にわたり、粘り強くニュージーランド政府と交渉を続けてきたという事実がある。確かに、国務省内では、ニュージーランドに懲罰的措置を講じることは、「大国が小国を抑圧する」という印象を与えかねないという懸念があった。しかし、その一方で、2年間に及ぶ対話を通じ、アメリカ政府は「同盟国と誠実に向き合う盟主」であるという評価を確立できたとの認識があった。そのため、懲罰措置を講じたとしても、同盟国からの信頼を損なうことはないと判断したのである。第三に、ニュージーランド側への慎重な対応に、議会や国防総省内で反発が高まっていたことが挙げられる。ニュージーランド政府の強硬姿勢に対し、国務省内の穏健派も政府内の強硬論を抑えきれなくなっていた。第四に、1986年の時点で、ニュージーランド国内でこの問題に関心を持つ人はほとんどいなかった。実際、同年3月の世論調査では、核艦船の寄港と対米同盟の関係について関心を示した国民はわずか4%に過ぎなかった。そのため、アメリカ政府としても、この時点でニュージーランドをANZUSから脱退させたとしても、大きな反響を呼ぶことはないと考えたのである。

ニュージーランドとアメリカとの間の同盟関係は1986年に終わった。しかし、両国の安全保障関係がそこで途絶えたわけではない。冷戦終結以降も湾岸戦争やアフガニスタン、イラクでの戦争にニュージーランドは米国主導の有志連合の一国として名を連ねている。また、2012年にはアメリカ政府はニュージーランドとの安全保障関係強化を謳ったワシントン宣言を出しており、2022年には「太平洋、インド太平洋そして世界のための21世紀パートナーシップ」と題する共同声明を発表し、インド太平洋の地域安定化のために協力していくことを確認している。一方で、1984年以来、ニュージーランドは反核政策を維持し、核艦船の同国への寄港を一切認めていない。そのため、同船の寄港を同盟加盟の必須条件と見ているアメリカ政府がニュージーランドをANZUS条約に復帰させる見通しも立っていない。つまり、ANZUS危機以降の両国の関係は本質的には変わっていないのである。ニュージーランドのANZUS条約に復帰できるかは、同国が反核政策を破棄するか、そしてアメリカがそうさせられるよう誘導・強制するかにかかっている。

おわりに

本稿では、ごく簡単にではあるがニュージーランドとアメリカの非対称な同盟内対立を事例に、アメリカの交渉の失敗条件を探索した。端的に述べれば、その条件とは同盟国からの挑戦に直面した際のアメリカ政府の「制裁せず、その可能性も曖昧にしつつ、対話のみを行う」という曖昧な態度である。それは同政府の「他の同盟国からどう見られるか」という盟主としての評判への考慮とニュージーランドの立場を受け入れることで他の同盟国にも大義名分を与えてしまうことへの懸念とのジレンマから生じていた。さらに、このジレンマは最強の帝国となるために構築してきたグローバルな同盟網によってかえって自国の身動きが取れなくなってしまったことで生じたという意味では皮肉であるxii。

歴史からの過度な一般化は禁物である。ニュージーランドの持つ多様な特殊性はどの国にも通用するような政策提言の可能性を下げしめるものであるかもしれない。しかし、それでもこの事例はいくつかの点では現在のアメリカとその同盟国の関わりを考えるうえで重要な示唆を持つものと考えられる。第一に、当時のアメリカ政府は一同盟国との問題をバイラテラルの問題と捉えず、他の同盟国、同盟網に波及する問題として捉える傾向があったということである。同政府にとって、グローバルな同盟を管理するためには、「ある同盟国」に対して行った対応を他の同盟国がどう捉えるかが重要なのであった。「ある同盟国」は日本やオーストラリアのような地政学的に重要な同盟国である必要はない。ニュージーランドのような文字通りの小国であっても論理は同じであった。

第二に、アメリカ政府は強圧的な手段が旧約聖書で言うところのダビデとゴリアテのような「強者に立ち向かう弱者」の物語が演出されることを恐れていた点である。そうなれば、アメリカは同盟国中から寛大な盟主としての評判を失うことになると恐れていた。ただし、強圧的な手段の実行がそのような結果を引き起こしたかどうかは疑問である。実際、オーストラリアのボブ・ホーク(Bob Hawke)政権はアメリカとの同盟を堅持していくことを決定していたし、日本の中曽根康弘政権もレーガン大統領との「ロン・ヤス」関係を構築していた。仮に、アメリカ側がニュージーランドに強硬に出て、同盟を維持させた結果、他の同盟国との関係が悪化するとは考えにくい。

第三に、上記二点をふまえると、非対称同盟におけるニュージーランドのような小国であってもアメリカに対してバーゲニング・パワーを持ち得るし、そのパワーをけん制し、同盟維持をしていくためには大国にとっても強制力の行使が合理的な手段となり得る場合があるということである。強圧的手段は相手国からの反発を招きやすいために推奨される政策ではないという研究は多々あるがxiii、必ず避けなければならないという政策でもない。少なくとも、ANZUS危機におけるニュージーランドはアメリカ政府の制裁措置への逡巡を利用して同政府に対する交渉力を獲得していた。その一方で、米国の制裁もしくは制裁の脅しを恐れていたのであり、その可能性を示唆することでアメリカ側はニュージーランド政府が自国の反核政策に柔軟性を持たせることも可能であった。トランプ新政権が誕生し、ANZUS危機のようなアメリカが主導する同盟国内の深刻な対立構図は今後も生じると考えられる。同盟を持続させるということを目標とするのであれば、アメリカは同盟国の選好をしっかりと吟味し、必要であれば強圧的な手段によって交渉を進めていくことも検討すべきであるし、同盟国もまたアメリカの要求に硬直的に反発するのではなくある程度の柔軟性をもって交渉にあたるべきであろう。

【参考文献】

- Gerald Hensley, Friendly Fire: Nuclear Politics & The Collapse of ANZUS, 1984-1987 (Auckland: Auckland University Press, 2013).

- Leo Tamamizu, "The Losing Battle of Goliath: the Failed Management of an American Alliance and the Asymmetric Intra-Alliance Negotiation under the ANZUS Dispute (1984-1986)" Political Science 75, issue 3 (2023), 233-256.

- Malcolm Templeton, Standing Upright Here: New Zealand in the Nuclear Age, 1945~1990 (Wellington: Victoria University Press, 2006).

- 上村直樹、「対米同盟と非核・核軍縮政策のジレンマ:オーストラリア、ニュージーランド、日本の事例から」『国際政治』第163号、96-109頁、2011年1月。

- 玉水玲央、「オーストラリアとアンザス危機(一九八四―一九八六)――同盟瓦解危機における盟邦の認識と対応――」 『国際政治』第163号、1-16頁、2020年3月。

i James D. Morrow, "Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances," American Journal of Political Science 35, no.4 (November 1991): 904-933.

ii 評判(Reputation)は近年、多くの国際政治学の研究において「国際危機において当事国が挑戦国に毅然と対応するかどうかに関して周辺国が抱く認識」を示す言葉として用いられている。Danielle L. Lupton, Reputation for Resolve: How Leaders Signal Determination in International Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2020). 一方、本稿では「同盟関係において盟主として相応しい行動を取っているかに関して同盟国が抱く認識」として用いている。

iii 本稿は2023年12月に刊行された拙稿を日本語にし、再構成したものである。多くの情報が一次資料に依拠したものではあるが、その出典明記は紙幅の関係上割愛した。資料の詳細については拙稿を参照いただきたい。Leo Tamamizu, "The Losing Battle of Goliath: the Failed Management of an American Alliance and the Asymmetric Intra-Alliance Negotiation under the ANZUS Dispute (1984-1986)" Political Science 75, issue 3 (2023): 233-56.

iv W. David McIntyre, Background to the ANZUS Pact: Policy-Making, Strategy and Diplomacy, 1945-55 (Christchurch: Canterbury University Press and London: St Martin's Press, 1995).

v EP/1986/3575-F. Prime Minister, David Lange, in his parliamentary office - Photograph taken by Merv Griffiths. 24 July 1986. Evening post (Newspaper. 1865-2002): Photographic negatives and prints of the Evening Post newspaper (PA-Group-00287). The Dominion Post Collection, Alexander Turnbull Library.

vii 当時の労働党にはヘレン・クラーク(Helen Clark)やデイビッド・ケイギル(David Caygill)といった急進的な左派政治家も影響力を有していたが、彼らでさえも反核政策に対する米国の出方には一定の懸念を有していた。前掲拙稿参照。

viii この戦略の起源は実のところ明確になってないが、1950年代中頃にはすでに実行されていたのではないかと言われている。NCNDの起源については、Hans M. Kristensen, The Neither Confirm Nor Deny Policy: Nuclear Diplomacy at Work (Working Paper) Nuclear Information Project, Federation of American Scientists (February 2006) https://www.nukestrat.com/pubs/NCND.pdf.

ix 他にも当時、国務次官補(東アジア・太平洋担当)のポール・ウォルフォウィッツ(Paul Wolfowitz)や国務次官だったマイケル・アマコスト(Michael Armacost)も穏健派グループに含まれていた。

x Henry Cronic, "New Zealand's Anti-Nuclear Legislation and the United States in 1985," Wilson Center, August 26, 2020. https://www.wilsoncenter.org/blog-post/new-zealands-anti-nuclear-legislation-and-united-states-1985.

xii この見方はグローバルな同盟ネットワークに同盟のジレンマを回避するうえでの有効性を見出すマイケル・ベックリー(Michael Beckley)の論稿とは異なる見解を示している。Michel Beckley, "The Myth of Entangling Alliances: Reassessing the Security Risks of US Deterrence Pacts," International Security 39, no.4 (2015): 7-48.本事例が示すように、同盟内交渉においてはグローバルな同盟網は同盟内政治においてはアメリカの交渉力の弱さともなり得る。

xiii 例として、John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001).